《鸣潮》争议事件全解析:韩国线下指示牌引发国内玩家激烈反应

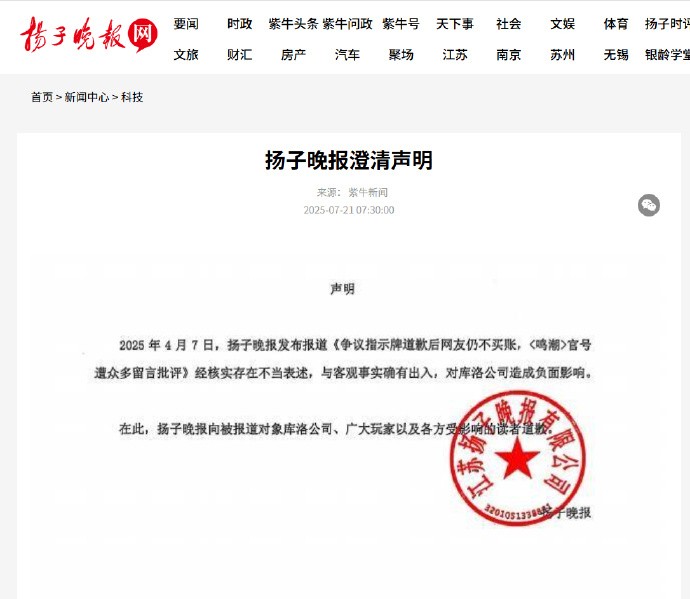

近日,扬子晚报正式发布声明,就其2025年4月7日刊载的有关游戏《鸣潮》的报道公开致歉。这起事件涉及对《鸣潮》争议指示牌的误导性报道,广泛影响了游戏开发商库洛公司及相关玩家群体。本文将详细梳理事件经过,分析事件背后的文化与法律背景,以及相关的关键词,为游戏行业和内容运营者提供借鉴。

事件起因:韩国线下活动中的争议指示牌引发热议

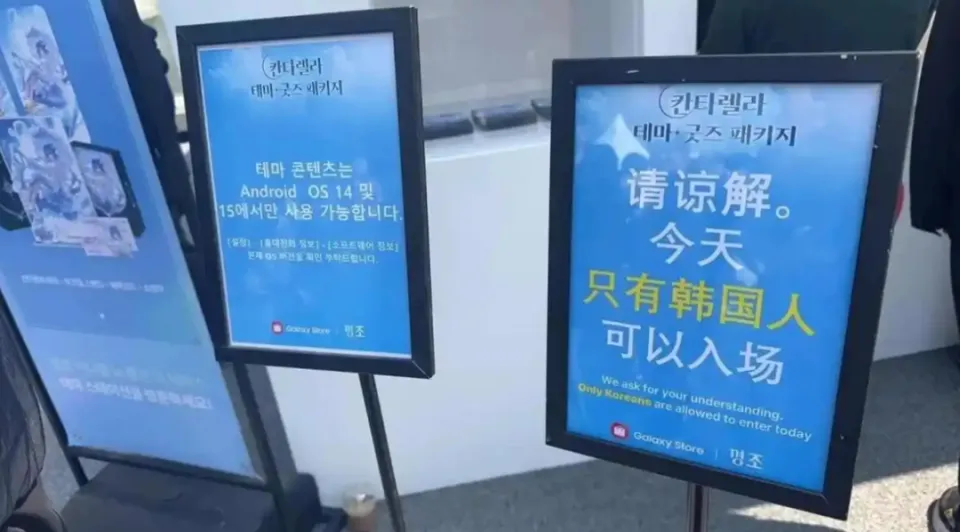

事件源于2025年4月初在韩国举行的一场线下游戏活动。现场设有一块指示牌,上面用中、英、韩三语标注”请谅解。今天只有韩国人可以入场”,中文部分被特意放大并居中,而英文和韩文则相对较小。这一设计引起部分中国玩家的强烈不满,认为其暗示“中国玩家不得入场”,带有歧视意味,激起了广泛讨论。

官方回应:韩国合作方造成指示牌设计失误

在事件发酵后,《鸣潮》的开发商库洛公司迅速采取行动。官方于4月4日发表声明,说明指示牌由韩国合作伙伴三星Galaxy Store团队(FERTILE RAINS)擅自设置,未经公司审核,承认存在管理疏忽。然而,许多玩家和媒体认为,官方的声明未能真正解决根源问题,反而推卸责任。

媒体报道引发的二次争议

然而,4月7日的报道进一步激化矛盾。扬子晚报在其报道中强调网友“不买账”,批评声音不断,指责《鸣潮》官方对事件的处理方式不当。报道标题及内容繁杂放大了“负面情绪”,同时其微博投票环节只设有”不接受道歉”和”必须严格处理”两个选项,缺乏中立,甚至被部分网友质疑为煽动对立,利用热点制造话题流量。

法律维权:库洛公司起诉扬子晚报

2025年5月8日,库洛公司以“网络侵权责任纠纷”为由,向广州互联网法院提起诉讼,指控扬子晚报报道失实,损害公司商誉。经过四轮审理,扬子晚报终于于7月21日发表正式道歉声明,正式承认报道中的事实偏差,表达歉意。这一系列诉讼过程反映了游戏企业在面对负面报道时的法律维护路径,也凸显了内容运营中的宽容与责任。

事件影响与行业启示

此次事件不仅仅是一场媒体与游戏公司之间的法律交锋,更折射出国产游戏在海外线下活动中的监管难题,以及媒体报道在公众认知中的影响力。尽管法律程序得到胜利,但事件所引发的负面舆论对《鸣潮》的品牌形象造成了长远影响。内容管理者应重视信息的准确性与公正性,避免错误引导用户预期,提升内容的专业度和责任感,从而增强搜索引擎中的信任度与排名表现。

相关长尾关键词推荐

- 《鸣潮》游戏争议事件分析

- 中国游戏公司海外线下活动监管

- 游戏内容负面报道应对策略

- 媒体误导性报道引发的法律维权案例

- 游戏行业品牌形象维护技巧

常见问题(FAQ)

- Q: 《鸣潮》游戏的争议事件起因是什么?

- A: 事件起因于韩国线下活动中的一块指示牌,涉嫌歧视中国玩家,引发广泛关注和争议。

- Q: 官方是如何回应指示牌事件的?

- 官方声明承认指示牌由合作方擅自设置,未经过公司审核,存在管理疏漏,但未彻底解决公众关切。

- Q: 扬子晚报的报道为何被质疑?

- 报道强调“网友不买账”,放大负面情绪,投票环节设计缺乏中立性,被批评为煽动对立,影响事件的公平性。

- Q: 库洛公司是如何应对媒体不实报道的?

- 公司通过法律手段起诉扬子晚报,最终取得胜诉并获得官方正式道歉,维护了企业的合法权益。

- Q: 事件对《鸣潮》品牌有何影响?

- 争议事件带来了负面影响,提醒游戏企业重视海外线下活动及内容监管,并加强品牌形象管理。

通过本文的梳理,希望能帮助游戏行业从内容运营与危机管理的角度,汲取教训,提升在搜索引擎中的表现力。持续关注行业动态,做好内容的真实与客观,将助力品牌长远发展。